供稿:王若欣 审核:谷天硕

近日,av解说 暑期社会实践团赴北京延庆区后黑龙庙村开展暑期社会实践。团队由学院党委副书记谷天硕带队,教授郭明和遥感科学本科生党支部书记王闰杰为指导教师。实践团队充分发挥测绘专业优势,运用无人机航测、地面激光扫描及手持SLAM等先进技术,高效构建村庄三维数字基底,为乡村空间规划与高质量发展注入科技动能。

同学们准备扫描前的学习准备工作

01 行前动员部署,吹响科技助农号角

7月8日,学院举行实践团出征动员会。学院党委副书记谷天硕作动员讲话,指出此次实践是发挥测绘学科优势,服务乡村振兴战略的有效举措。

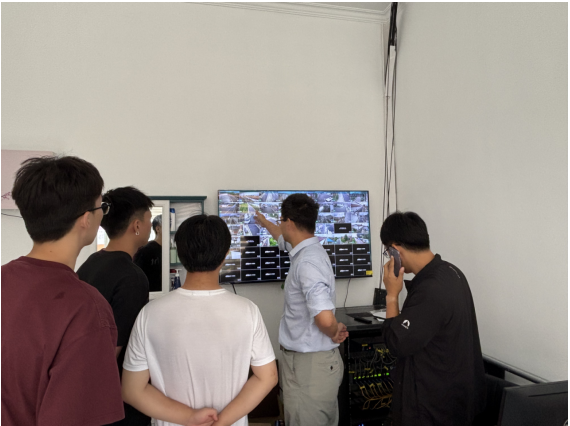

指导老师为同学讲解编程组工作内容

指导教师郭明教授宣布分组安排,设立“数据采集组”(无人机、SLAM、全景、Faro扫描),“模型制作组”(点云处理),“数据编程组”(可视化模型导入与监控系统开发),并明确组长职责与任务分工。

为保障实践安全与效率,团队全员签署野外作业安全承诺书,开展防暑与急救知识培训,落实“设备—数据—人员”三重日报制度。

02 空地协同作业,绘就古村数字图景

本次社会实践聚焦“科技赋能乡村振兴”主题,团队围绕后黑龙庙村主干道、观音庙等重点区域开展高精度三维实景测绘,全面构建数字村庄基础底图。

在外业作业中,实践团队通过“空—地—人”一体化技术手段,精准刻画村落空间形态。在空中,运用“精灵4”无人机航拍获取全域高清影像与地形数据;在地面,通过Faro激光扫描仪对建筑进行毫米级三维建模,并采用手持SLAM设备动态采集街巷空间信息。与此同时,团队还采用全景相机全方位捕捉村落人文景观。

团队成员进行“手飞”无人机扫描观音庙

团队成员用全景扫描仪进行扫描

后续,所采集数据将用于三维建模、数字档案建设和可视化监控系统开发,为村庄规划、古建保护与数字治理提供精准支撑。

03 协同攻坚克难,昼夜推进成果转化

面对酷暑与复杂地形,团队实行“晨采集 + 夜处理”的高效协同模式。白天分组进行外业作业,夜间进行点云拼接、模型重建等处理工作。

其中,观音庙斗拱结构的精细建模成为重点攻关任务,团队通过多源融合构建高精度数字模型,为古建筑保护提供技术支撑。

系统界面部分截图展示

观音庙全景照片的部分展示

04 科技赋能乡村,青春践行强国使命

同学们在实践中提升专业动手能力,在田野中感受新时代青年责任与担当。“这次实践让我们真正将课堂所学转化为服务乡村的实际能力。”一位实践团成员在观音庙测绘中深有感触。谷天硕表示:“此次活动是专业与实践的深度融合,让同学们将论文写在祖国大地上,是学校立德树人的一次生动实践。”

未来,av解说 将持续推进校地融合发展,深化测绘成果在首都乡村村落保护、旅游开发与生态治理等领域的实际应用,发挥地理信息技术服务首都的作用,助力推动乡村振兴。